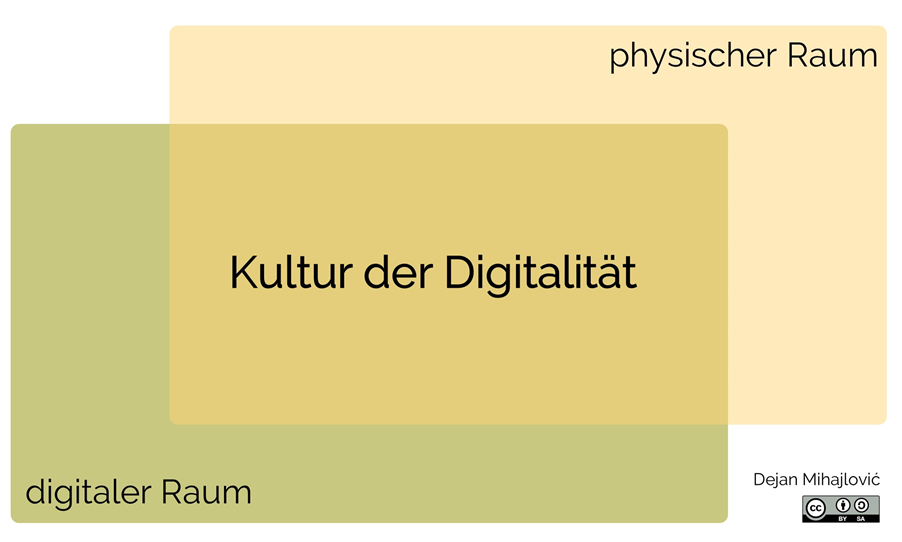

Felix Stalder prägte 2016 mit seiner gleichnamigen Monographie den Begriff der „Kultur der Digitalität“. Er beschreibt die Rahmenbedingungen der Welt, in der wir leben. Die drei Hauptmechanismen sind Referentialität, Algorithmizität, Gemeinschaftlichkeit.

Digitalität wird dabei nicht mehr als „Tool“ gesehen, sondern als Paradigma. Die flächendeckende Verbreitung des Internets (in Deutschland ca. ab dem Jahre 2000) und der immer weiter voranschreitende technologische Fortschritt führen dazu, dass der physische Raum und der digitale Raum gleichermaßen von der Kultur der Digitalität geprägt sind. Für die Gesellschaft und besonders den Bildungsbereich entscheidend ist der Leitmedienwechsel, der durch die Verbreitung der Kultur der Digitalität stattgefunden hat. Das Buch als Leitmedium wurde durch das Internet abgelöst (Krommer 2021).

Begriffsverwendung im Bildungssystem

Im Bildungssystem geistert noch häufig der sprachlich ungenaue und unpräzise Begriff „Digitalisierung“ umher. Zu erwarten ist, dass sich dieses aber zukünftig ändern wird, da erfreulicherweise die KMK die Begriffe der „digitalen Welt“ (2021) und „Kultur der Digitalität“ (2024) auch in den bildungspolitischen Diskurs mit aufgenommen hat.

Beispielsweise wurde in den neu überarbeiteten Bildungsplänen in Hamburg der Begriff der „digital geprägten Welt“ verwendet und das „Leben und Lernen“ in dieser Welt als eine Leitperspektive des Bildungsauftrags verstanden. Jedes Fach legt dar, welchen fachspezifischen Beitrag es zum „Leben und Lernen in einer digital geprägten Welt“ leisten kann. Das nebenstehende Zitat stellt die Perspektive der Neueren Sprachen dar. Die (fach-) didaktischen und methodischen Implikationen für den Sprachunterricht lassen sich daraus ableiten.

Leben und Lernen in einer digital geprägten Welt

Der Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge eröffnet einen Zugang zu zahlreichen kulturellen globalen Diskursen und Perspektiven in der jeweiligen Zielsprache. Dadurch können digitale Kommunikation und Kooperation in sprachlich authentischen Kontexten situationsadäquat praktiziert werden. Das besondere Potential der digitalen Mediennutzung im Unterricht der Neueren Sprachen liegt in der asynchronen/synchronen Produktion multimodaler interaktiver Texte und deren Rezeption in der Öffentlichkeit des digitalen Raumes. Der Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Chancen und Risiken ihres Mediengebrauchs und bestimmter digitaler Werkzeuge und KI-Tools zu reflektieren und ggf. die eigene Nutzung zu modifizieren.(FHH, 2024, 10)

Was bedeutet das für den (Russisch-) Unterricht?

Schule und Unterricht muss auf die veränderten Rahmenbedingungen der Kultur der Digitalität reagieren und Lernende auf das Leben in und die aktive Teilhabe an dieser Welt vorbereiten.

Das Frankfurt-Dreieck (eine Weiterentwicklung des Dagstuhl-Dreiecks) bietet einen didaktischen Ansatz hierzu. Das Modell bietet unterschiedliche Perspektiven und Handlungsaufforderungen an, einen ausgewählten Betrachtungsgegenstand (z.B. einen Beitrag aus einem Sozialen Netzwerk, ein Youtubevideo) zu untersuchen. Dieser Betrachtungsgegenstand kann aus den folgenden drei Perspektiven

- technologisch-medial

- gesellschaftlich-kulturell

- Interaktion

betrachtet werden, indem der Inhalt analysiert, reflektiert und selbst gestaltet wird. Für den Sprach-/Russischunterricht lassen sich aus diesem Modell viele Ideen für den Unterricht ableiten, die mit dem Ansatz der Kritischen Fremdsprachendidaktik korrespondieren.

- Brinda, Torsten; Brüggen, Niesl; Diethelm, Ira; Knaus, Thomas; Kommer, Sven; Kopf, Christi: Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzen Welt. Ein interdisziplinäres Modell. Online verfügbar unter https://dagstuhl.gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/Frankfurt-Dreieck-zur-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf, zuletzt geprüft am 07.09.2025.

- Höfler, Elke (2025): Media Literacy stärken: Überlegungen zum Sprachenlernen in der (Post-) Digitalität. In: Erziehung und Unterricht: Österreichische Pädagogische Zeitschrift 175 (5-6), S. 400–407.

- Freie und Hansestadt Hamburg. Behörde für Schule und Berufsbildung (Hg.) (2024): Bildungsplan Gymnasium. Sekundarstufe I. Neuere Sprachen. Hamburg. Online verfügbar unter https://www.hamburg.de/resource/blob/798522/fcb461a72b28cfe35b2ea0573c3d5d08/neuere-sprachen-data.pdf, zuletzt geprüft am 03.01.2025.

- Krommer, Axel (2021): Mediale Paradigmen, palliative Didaktik und die Kultur der Digitalität. In: Uta Hauck-Thum und Jörg Noller (Hg.): Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspektiven. Berlin: Metzler, S. 57–72.

- Kultusministerkonferenz (2024): Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen. Themenspezifische Handlungsempfehlung (Beschluss der Bildungsministerkonferenz vom 10.10.2024). Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10-Handlungsempfehlung-KI.pdf, zuletzt geprüft am 06.09.2025.

- Kultusministerkonferenz (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Ergänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf, zuletzt geprüft am 09.01.2022.

- Krommer, Axel; Lindner, Martin; Mihajlovic, Dejan; Muuß-Merholz, Jöran; Wampfler, Philippe (2019): Routenplaner #digitale Bildung. Auf dem Weg zu zeitgemäßer Bildung. Eine Orientierungshilfe im digitalen Wandel. Hamburg: ZLL21 e.V.

- Stalder, Felix (2016): Kultur der Digitalität. Berlin: Suhrkamp Verlag (edition suhrkamp).